پ،چ¥—ç‚ج—LگE‘¢‰شپ@“ق—ا–H—‰پE“ˆ‘ن“™ |

چ¥—ç‚ة‚حپA‚©‚آ‚ؤگ”پX‚ج—LگE‘¢‰ش‚ھ—pˆس‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBچ¥—ç—p‚ج—LگE‘¢‰ش‚ج‘م•\ٹi‚ح¢“ق—ا–H—‰£‚إ‚µ‚ه‚¤پBŒِ‰ئپE•گ‰ئ‹¤‚ةچ¥—ç‚جڈê‚جڈ°‚جٹش‚ةگک‚¦‚ç‚ꂽ‚»‚ê‚حپAڈنکZژعپi180‡pپj‹ك‚¢‘ه‚«‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB‘هٹC‚ج‘ه‹T‚ج”w‚ة‚»‚ر‚¦‚é–H—‰ژR‚جژp‚إپA—ى”\—ح‚ًژ‚آ‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é“چ‚âٹ`‚ًٹeژOŒآپA’كژO‚آ‚ھ‚¢‚ًڈ¼‚جژ}‚ة”z‚µ‚ـ‚·‚ھپAڈ¼‚ج’¸ڈم‹ك‚‚ة’ك‚ج‘ƒ‚ھ‚ ‚èپA’†‚ة‚حڈ\‰H‚جگ—’ك‚ھ‘ƒâؤ‚à‚肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ًچ¥‹V‚جڈê‚جڈ°‚جٹش‚ةگک‚¦‚é‚ئپA“Vˆن‚جˆةœQ‘ّپEˆةœQ™f(²»قإ·ق¥²»قإذ)‚ة“¹‚ھ’ت‚¶‚é‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ج“r’†‚ةژً‚ً•ù‚°پA‚»‚ê‚ً‰ں‚µ‘ص‚‚±‚ئ‚ة‚و‚èژq‘·”ة‰h‚âکٌکV“¯Œٹ‚ً‹F‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھژOژO‹م“x‚إ‚·پB‚»‚ê‚ن‚¦پA–{—ˆ‚±‚ê‚ھ‚ب‚¢‚ئژOژO‹م“x‚حگ¬‚è—§‚½‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ئ‚è‚ي‚¯چ‚‰؟‚إ‘هŒ^‚جڈü‚蕨‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚çپA‚ ‚‚ـ‚إ’P‚ب‚錋”[•i‚ئ‚µ‚ؤپAژg‚¢ژج‚ؤ‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚ء‚½‚½‚ك‚©ژc‘¶‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ح‚آ‚‚أ‚گة‚µ‚ـ‚ê‚ـ‚·پB‰و‘œ‚حڈ؛کa”ھ”N‚ةٹغ•½‘ه–طگlŒ`“XŒـگ¢‘ه–ط•½‘ ٹؤڈC‚إگ§چى‚³‚ꂽ–¼•i‚ئپA•½گ¬10”N‚ةٹغ•½ژµگ¢‘ه–ط•½‘ ‚جٹؤڈC‚إگ§چى‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·‚ھپA—LگE‘¢‰ش‚ح‰_ڈم—¬‚ب‚ا‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚·پB

|

|

|

|

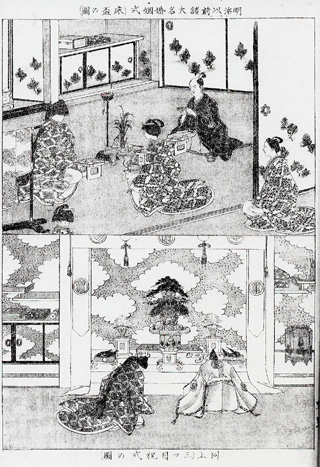

| پw“ق—ا–H—‰گ}پ@ڈ؛کaڈ‰ٹْپ@ٹغ•½Œـگ¢‘ه–ط•½‘ ٹؤڈCپx |

|

پw“ق—ا–H—‰گ}پ@•œŒ³”إپ@ٹغ•½ژµگ¢‘ه–ط•½‘ ٹؤڈCپx

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘چڈن‚P‚V‚Q‚ƒ‚چپj |

|

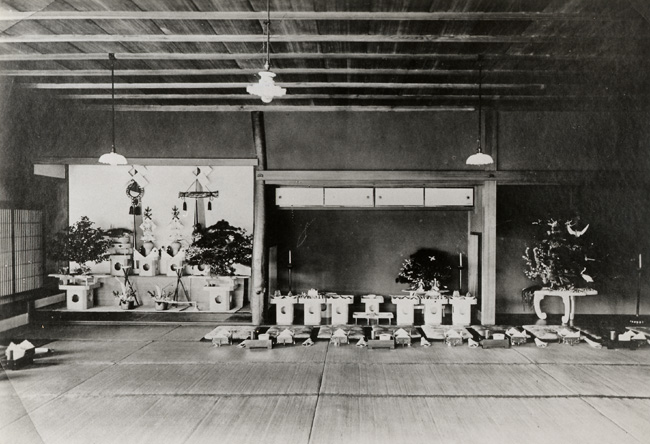

“ق—ا–H—‰

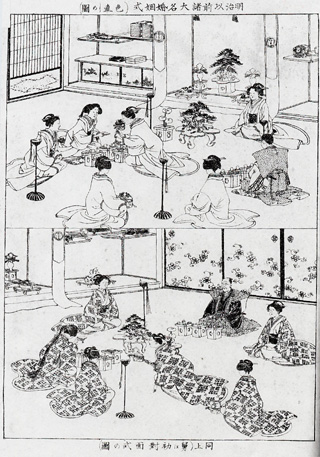

ٹغ•½‚³‚ٌ‚ةژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚جژتگ^‚حپA“–ژ’ک–¼‚بژتگ^‰ئچ•گىگ‰ژR‚ةˆث—ٹ‚µ‚ؤژB‰e‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·پB‚»‚ꂾ‚¯“ء•ت‚جگ§چى‚¾‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB’†‰›‚ة‚ ‚é‘ه‚«‚ب‹ت‚حپA“چ‚إ‚ب‚’ض‚جژہ‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚±‚±‚ةŒ©‚é‰_ڈم—¬‚ة‚و‚é—LگE‘¢‰ش‚جٹ®àّ‚بچ\گ¬‚ئƒpپ[ƒc‚جٹ®گ¬“x‚حگqڈي‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ا‚±‚ة”[‚ك‚ç‚ꂽ‚©‰ً‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‚±‚ê‚ھژ¸‚ي‚ꂽ‚ج‚ح—LگE‘¢‰شژjڈم‚إ‚àژc”O‹ة‚ـ‚è‚ب‚¢ژ–‚إ‚·پB

•œŒ³“ق—ا–H—‰

ڈ؛کaڈ‰ٹْ‚ج“ق—ا–H—‰ژتگ^‚جڈoŒ»‚ة‚و‚èپAٹغ•½‚³‚ٌ‚ئ•œŒ³‚ً–عژw‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB‹“s‚ح‚¶‚ك—lپX‚ب’nˆو‚إگ§چى‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤڈo—ˆ‚½‚ج‚إ‚·پBگ،–@‚ح•گ‰ئ‚ج‹Lک^‚ة‚و‚è‚ـ‚·پB‰_ڈم—¬‚ة‚و‚é‘¢‰ش‚إ‚·‚ھپAŒم‚ةژ„‚ھٹ`‚ج—t‚ئ‹k‚ً‰؛•û‚ة•â‚¢‚ـ‚µ‚½پB•œŒ³‚ة‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½ژ–‚ھ‚¢‚ـ‚إ‚àژc”O‚إ‚·‚ھپAٹشˆل‚¢‚ب‚“ْ–{—Bˆê‚ج•¨‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپAژ‘مŒ€‚ب‚ا‚إ‚àٹˆ—p‚³‚ê‚éژ–‚ھ‚ ‚ء‚½‚ç‚ئٹè‚ء‚½‚è‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پB |

|

|

|

| پw“ق—ا–H—‰گ}پ@•œŒ³”إپ@•”•ھپ@‰_ڈم—¬‘¢‰ش“™پx |

|

|

|

|

|

| پwڈ¬‹Tپ@‘ه–ط‘fڈ\چتگFپx |

پw–ط‘\w’¤چڈ‘ه‹Tپ@’†‘؛گM‹ھچىپx |

پw–رگAچ×چH‘ƒâؤ‚à‚èگ—’كپx |

|

|

|

| پwڈ¬–H—‰ڈüگ}پxپi‘¢‰ش•”چ‚‚³–ٌ‚R‚O‚ƒ‚چپj |

|

ڈ¬–H—‰

ڈ¼پE‹kپE”ھڈd’ض‚جژOژي‚إچ\گ¬‚µ‚½ڈü‚蕨‚إ‚·‚ھپAŒ‹”[‚ب‚ا‚جچ¥‹V‚ة“ق—ا–H—‰‚Ⓢ‘ن‚ج‘م—p•i‚ئ‚µ‚ؤ‚جژg‚¢•û‚àڈo—ˆ‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پBژO•َ‚ةڈو‚¹‚ê‚خپAگ³Œژ‚جڈ°ڈü‚è‚ئ‚µ‚ؤ‚àڈj‚¢‚ج‘•ڈü‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

|

“ˆ‘ن

“ˆ‘ن‚حپA–{—ˆژOژO‹م“x‚ج”u’u‚«‚ج–ً–ع‚إ‚·‚ھپAژ؛“à‚ج‘•ڈü‚ئ‚µ‚ؤ—V‹»•—‘‚جٹG‰و‚ة‚à•p”ة‚ة“oڈꂵ‚ـ‚·پB–H—‰ژR‚ًƒeپ[ƒ}‚ئ‚µ‚ؤڈ¼’|”~‚ًگ·‚èپA‰؛‘گ‚ئ‚µ‚ؤ•ںژُ‘گ‚⃄ƒuƒRƒEƒW‚ًگA‚¦‚ـ‚·پBڈB•l‘ن‚ج‹K–ح‚ة‚و‚ء‚ؤچ‚چ»‚â’كˆê‚آ‚ھ‚¢‚ً‰ء‚¦‚½‚è‚·‚é‚ب‚اپA‚»‚ج‹K–ح‚à‘•ڈü‚àژ©—R‚إپA‘½—l‚ً‹ة‚ك‚½‚و‚¤‚إ‚·پB |

|

|

| پw“ˆ‘نپxپiچ‚‚³45cmپj |

|

“ˆ‘نپ@‡Uپ@

‘Oچى‚حپA–ط‘g‚ف‚àگV‚½‚ب‘S–ت‰üچى‚ئ‚¢‚¦‚اپAƒpپ[ƒc‚حŒـ”N‘O‚ج‚ً”~ˆê—ض‚ـ‚إƒoƒ‰‚µ‚ؤژg‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA‚±‚ê‚حŒ¦ƒTƒeƒ“‚إƒpپ[ƒc‚àگV‚µ‚چى‚èپAڈ؛کaڈ‰ٹْ‚ة‰_ڈم—¬‚إگ§چى‚³‚ꂽ“ˆ‘ن‚ً‚و‚èژت‚·–ع“I‚إ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µ—LگE‘¢‰ش‚جڈêچ‡پA‘S‚‚»‚ج’ت‚è‚ة•œŒ³‚·‚é‚ب‚اڈٹ‘F–³—‚بکb‚إپA‚¢‚ي‚ن‚éپgˆس—صپh‚ئ‚¢‚¤‹Cژ‚؟‚إ‚·‚邵‚©‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àڈo—ˆڈم‚ھ‚è‚ھˆظژ؟‚ب‚ج‚إ‚·پBژ„‚جپg—§‘جپh‚حگ¼—m”üڈp‚ج‰“‹ك–@‚إ‚ ‚èپA–”پAŒآپX‚جژ}‚ب‚ا‚ض‚ج•\ڈî•t‚¯‚ھچׂ©‚¢‚ج‚à—vˆِ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA‚ ‚‚ـ‚إ“`“‚جژï‚«‚ًŒµژ炵‚ب‚ھ‚çپA‚»‚ٌ‚بژ©‚ç‚ج“ء’¥‚ئ‚ج—Zچ‡‚ً–عژw‚·‚µ‚©‚ب‚¢‚ئژv‚¢ژٹ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰_ڈم—¬‚ج“ˆ‘ن‚إ‘O•û‚ة‚Q–{—§‚آ’|‚حپA–ت”’‚¢‚±‚ئ‚ةچù’|ژd—§‚ؤ‚إ‚·پBچ،‰ٌ—t‚جˆê–‡‚²‚ئ‚ة‹طèW‚إڈcژب‚ً‹L‚·‚ئپA‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚àگڈ•ھ‚ئ—lژ®“I‚بژï‚ھ‰ء‚ي‚è‚ـ‚·پB–ط‘g‚ف‚حڈ¼‚ئ”~‚جŒأ–طپBژ}‚ً‘إ‚؟•t‚¯‚½“B‚ج“ھ‚حپA”~‚جŒأ–ط‚ة•t‚¢‚½‘غ‚ً“\‚ء‚ؤ‰B‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پBپ@

|

|

|

|

|

|

| پwچ‚چ»پE‘¾Œغ‹´•t“ˆ‘نگ}پxپi‘¢‰ش•”چ‚‚³–ٌ‚S‚T‚ƒ‚چپj |

|

|

| “ˆ‘ن |

| ڈ؛کaڈ‰ٹْٹغ•½‚ھوo‚¦‚½چ¥—瓹‹ï‚ج“à‚جˆê‚آ‚إپA‰_ڈم—¬‚جگ§چى‚إ‚·پB“–ژ‚ج‰_ڈم—¬‚ح‰ش‚ر‚çˆê–‡‚¸‚آ‚ًŒ^”²‚«‚µ‚ؤنس‚ة“\‚è•t‚¯‚éژè–@‚إ‚ ‚ء‚½‚½‚ك‚ئ‚è‚ي‚¯”~‚ھŒ©ژ–‚إپA‚±‚ٌ‚ب”~‚ة‚حŒ»چف“’ꂨ–ع‚ة‚©‚©‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚جٹغ‚ف‚حپAچr‚گD‚ء‚½•z‚ة— ‘إ‚؟‚ًژ{‚³‚¸پA‘@ˆغ‚ً‰،‚ة‚ ‚ي‚¹‚ؤŒ^”²‚«‚µپAگê—p‚جèW‚إ‚س‚ٌ‚ي‚è‚ئ‘@ˆغ‚ًچL‚°‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپAڈ‰‚ك‚ؤٹگ‚¤‚à‚ج‚إ‚·پB |

|

| ‘¾Œغ‹´•t‚«“‡‘ن |

چ‘—§—ًژj–¯‘”ژ•¨ٹظ‚جˆث—ٹ‚إگ§چى‚µ‚½پA‚©‚آ‚ؤچ¥—ç‚جڈê‚ًڈü‚ء‚½Œـژي—ق‚ج‘ن‚ج‚¤‚؟‚جˆê‚آ‚إ‚·‚ھپA“ˆ‘ن‚ج—p“r‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBگ}ˆؤ‚حچ]Œث‚جڈ‘•¨‚©‚çژت‚µژو‚ء‚½’tگظ‚ئ‚àژv‚¦‚éگ}‚©‚ç‚إپA‚»‚ê‚ً’‰ژہ‚ةچؤŒ»‚µ‚½‚½‚ك‚±‚¤‚µ‚½Œ`‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚à‚¤ڈ‚µژ©—R‚ة•د‚¦‚ؤ‚à‚و‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپAˆث—ٹ‚جگ«ژ؟ڈم‚ ‚‚ـ‚إچؤŒ»‚ة‚±‚¾‚ي‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚·پBڈ®پAچ‚چ»‚ح”ژ‘½گlŒ`‚ًژg‚¢پA‚»‚ج‘¼‚حژ©چى–ط’¤‚èچتگF‚ج‚à‚ج‚إ‚·پB

|

پw‰Y“‡پxپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پw‹eژœ“¶پx |

|

|

|

|

|

|

‰ں‘نپE•x‹M‘نپEچT‘ن

‚±‚ê‚ç‚حچ¥‹V‚جچغ‚ةپAگVکYپEگV•wپE‘زڈ—نd(گV•w‚ً‰ئ‚ةŒ}‚¦“ü‚ê‚é–ً–ع)‚ج‘O‚ةگک‚¦‚é‘ن‚إ‚·پB

|

|

|

|

| پw‰ں‘ن‚جگ}(چ¥—ç—قمعژ®‚و‚è)پx |

|

پw“ˆ‘نپE•x‹M‘ن‚جگ}(چ¥—ç—قمعژ®‚و‚è)پx |

|

|

چو‘نژOژي

‰ں‘ن(µ»´ہق²)‚حگVکY—p‚ج‚à‚ج‚إپAˆî•ن‚ًگ·‚èپAژ‚ةêTé÷(¾·ع²)‚ً“Y‚¦‚½‚肵‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

•x‹M‘ن(ج·ةہق²)‚حگV•w—p‚ج‚à‚ج‚إپA•™‚âƒcƒڈƒuƒL‚ًگ·‚è‚ـ‚·پB

چT‘ن(ث¶´ہق²)‚حپA‘زڈ—نd—p‚ج‚à‚ج‚إپA—¢ˆً‚âƒRƒEƒzƒl‚ب‚اˆً‚ًڈh‚·گA•¨‚ًگ·‚è‚ـ‚·پB |

|

|

|

| پw‰ں‘نگ}پxپi–{‘ج–ٌ‚R‚O‚ƒ‚چپj |

پw•x‹M‘نگ}پxپi–{‘ج–ٌ‚R‚O‚ƒ‚چپj |

پwچT‘نگ}پxپi–{‘ج–ٌ‚R‚O‚ƒ‚چپj |

|

|

|

|

پ@پ@‰ں‘ن

–{•¨‚جˆî•ن‚ة‹Gگك‚ًچl‚¦‚ؤ‹jچ[‚ً‚ ‚µ‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جژOژي‚حچو‘ن‚ئ‚و‚خ‚ê‚é‚à‚ج‚إپAگ}ˆؤ‚»‚ج‚à‚ج‚ح–¾ژ،ژ‘م‚ةڈo”إ‚³‚ꂽچ¥—çڈK‘‚جڈ‘گذ‚ج‚ ‚ء‚½‚à‚ج‚©‚çژوچق‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@•x‹M‘ن

‘fچق‚ح‰H“ٌڈd‚إ‚·پBŒs‚جچھ–{‹ك‚‚ح‰©—خŒ¦ژhڈJژ…‚ة’ƒ‚ج‚à‚ج‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤپAŒsگF‚ج•د‰»‚ًچؤŒ»‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB•x‹M‘ن‚ح—lپX‚بŒ`‚ج‚à‚ج‚ھ‘½‚پA‚±‚ê‚ئ‚¢‚¤Œˆ‚ـ‚ء‚½Œ`‚ھ‚ ‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB

پ@

پ@چT‘ن

ƒIƒ‚ƒ_ƒJ‚إ‚·پB‘fچق‚ح‰H“ٌڈdپB‚±‚ê‚çژOژي‚حچ‘—§—ًژj–¯‘”ژ•¨ٹظ‚ة”[‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

•x‹M‚ج‘ن‚ئ’¶ژqڈü‚èپA‹y‚رچ¥‹V‚ج—LگE‘¢‰ش

ٹغ•½‘ه–طگlŒ`“X‚ھڈ؛کaڈ‰ٹْ‚ةوo‚¦‚½چ¥—çڈü‚è‚ج‚à‚ج‚إ‚·پB‰_ڈم—¬‚ة‚و‚éگ§چى‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپA•™‚ًژO•َڈم‚ةچ\گ¬‚µ‚½‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚±‚ê‚à‚ـ‚½پA’·چè‚ج•xچ‹‚جŒ‹چ¥ژ®‚ةژg—p‚³‚ꂽ•¨‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پAچ¥‹V‚جڈê‚جژتگ^‚ھژc‚³‚êپA‹گ‘ه‚ب“ˆ‘ن‚â—p“r‚ج’m‚ê‚ب‚¢—lپX‚ب—LگE‘¢‰ش‚ة‚و‚éڈü‚蕨‚ھ‘½‚Œ©‚ç‚ê‚ـ‚·پB |

|

|

|

’¶ژqڈü‚è

’·•؟‚ج’¶ژqپA‰ء‚¦‚ج’¶ژq‚»‚ꂼ‚ê‚ة•t‚¯‚é‘•ڈü‚âژ†•ï‚ف‚à—LگE‘¢‰شژt‚ج’S“–‚إ‚·پB’¶ژqڈü‚è‚ة‚ح—Y’±ژ“’±‚جژ†•ï‚ف‚ةپAڈ¼‚ئƒ„ƒuƒRƒEƒW‚ً‹K’ِ‚ج–{گ”‚إڈü‚èپAگ…ˆّ‚ًŒ‹‚ر‚ـ‚·پBڈ®پA’¶ژq‚ج•؟‚ة‚ح”’•R‚إ‚»‚ꂼ‚ê‚P‚Q‚¸‚آ‚جŒ‹‚ر–ع‚ًژc‚·‚ج‚ھŒˆ‚ـ‚è‚إ‚·پB

|

|

|

|

|

|

|

|

|